Presencia de virus PaV1 en langostas espinosas del arrecife Alacranes

Rossanna Rodríguez Canul

El arrecife Alacranes alberga una de las principales especies de crustáceos que tiene una gran importancia ecológica y económica; se le conoce como la langosta espinosa del Caribe Panulirus argus y constituye uno de los recursos de mayor importancia para las pesquerías. Debido a los ingresos económicos que genera, está situado en el 7º lugar a nivel mundial y el 3º en Yucatán en importancia económica y comercial.

En el estado de Yucatán, el hábitat más importante de langostas P. argus es el arrecife Alacranes, el cual posee formaciones coralinas que conforman una topografía ideal para los refugios de langostas.

La legislación emitida para el manejo de esta pesquería es: una talla mínima de captura (135 mm de longitud abdominal), la prohibición de captura de hembras ovígeras o “parchadas” y el establecimiento de una veda que incluye los meses de mayor actividad reproductiva en la población: marzo-junio.

La pesca de langostas se realiza por medio de trampas que capturan principalmente organismos adultos, utilizadas por embarcaciones de flota mayor, cuyo puerto de desembarque es Progreso.

En diferentes estudios se ha abordado la biología y ecología de las langostas Palinúridas, pero son pocos los relacionados con su estado de salud o el impacto de las enfermedades en las poblaciones de langostas.

Así se han reportado afecciones asociadas a bacterias, hongos, protozoarios y helmintos, que en condiciones naturales no representan una amenaza seria para la especie.

Sin embargo, en 1994 se detectó la presencia del virus Panulirus argus Virus 1 (PaV1) en poblaciones de Florida, Estados Unidos, y en 1999 en Quintana Roo.

PaV1 es un virus altamente patogénico y letal para los juveniles de P. argus. A más de dos décadas de su descubrimiento, PaV1 es hasta la fecha el único patógeno que infecta a P. argus en su ambiente natural.

“Un virus es una entidad infecciosa microscópica que solo puede multiplicarse dentro de la célula de otro organismo; estos se componen de dos o tres partes: su material genético (que puede ser de tipo ADN o ARN), una cubierta proteica (la cápside) y en algunos puede presentar una bicapa lipídica que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula (la envoltura vírica)”.

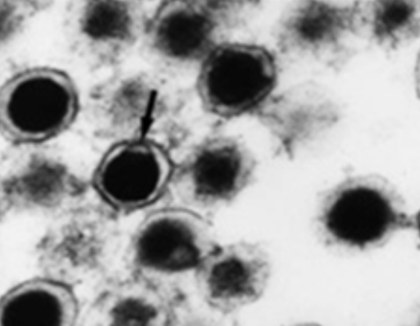

PaV1 se ha descrito como un virus de DNA de forma icosaédrica y no envuelto (figura 3) que se ha clasificado dentro de una nueva familia denominada Mininucleoviridae, Y esto porque su replicación ocurre en el núcleo y no en el citoplasma de las células infectadas.

Este virus causa una infección crónico-degenerativa en juveniles de langosta, que compromete su estado fisiológico y nutrimental en donde después de un largo proceso infectivo, el organismo muere por inanición.

Los principales signos clínicos que genera la infección por PaV1 en las langostas son: una marcada coloración rojiza del exosqueleto y hemolinfa de un color lechoso que no coagula (figura 2).

Debido a la condición gregaria de las langostas y a su capacidad de utilizar refugios naturales, este virus se transmite entre ellas por contacto y por canibalismo. Se ha observado que las langostas sanas pueden detectar y evitar a las enfermas para no compartir el refugio.

En langostas analizadas del arrecife Alacranes, se han registrado prevalencias de hasta 5 por ciento en 2018 en base a los principales signos clínicos de la infección. Como letargia (incapacidad de escapar ante un agente estresor), coloración rojiza del exoesqueleto, cese de la muda, pérdida de coagulación caracterizada con una marcada coloración lechosa de la hemolinfa asociado a la presencia de lípidos (hiperlipidemia).

En langostas severamente infectadas se presenta una disminución de las reservas de glucógeno, lo que apoya la hipótesis que la muerte se produce como resultado de un agotamiento metabólico y muerte.

Cabe mencionar, que una vez que se manifiesta la enfermedad, no existe cura o tratamiento. La única estrategia que utilizan los pescadores para seguir propagando al virus es la de revisar a las langostas después de su captura. Y si estas presentan coloración rojiza y hemolinfa lechosa (figura 2), las deben desechar por incineración.

Debido a que las langostas que se capturan en arrecife Alacranes se destinan a la exportación en forma de colas de langostas frescas o congeladas (figura 1), no existen programas de monitoreo ni estrategias de prevención que puedan evitar la propagación de PaV1 a otras regiones que aún pudieran encontrarse libres de la infección.

Esto porque el virus puede permanecer viable por más de un año a bajas temperaturas. Además, aunque se conoce que este agente viral no tiene ninguna repercusión en la salud humana, su efecto en la economía es relevante. Y ello porque la calidad comercial del producto se deteriora debido a los cambios de coloración en las langostas; en tanto que existe el riesgo de trasmisión del virus a otras poblaciones de langostas a través de organismos congelados.

Lo más alarmante de esta infección viral radica principalmente en el escaso conocimiento de los pescadores sobre la transmisión y patogenicidad del virus PaV1 en el medio natural.

El establecer un programa de buenas prácticas pesqueras para el manejo de las langostas enfermas (por ejemplo, la remoción de animales infectados del medio marino natural y de los que llegan a los sitios de almacenaje), puede ayudar a evitar el transporte o exportación de organismos enfermos a sitios libres de la infección.

Adicionalmente, México al igual que otros países del Caribe, exporta langosta congelada a otras regiones del mundo. Por lo que conocer la prevalencia de PaV1 en organismos congelados para la venta comercial es muy importante Se lograría así determinar el riesgo potencial que implica su posible distribución local e internacional. Y evitar posibles epizootias, como ha ocurrido con el virus de la mancha blanca (WSSV) en crustáceos penaeidos de Asia a América.

La exportación de colas de langosta P. argus genera una fuente de recursos para la pesca local. Pero está amenazada por la presencia de patógenos, como el virus PaV1.

Aún no existen regulaciones sanitarias para su exportación, por lo que el riesgo de translocar o transferir las entidades virales de un área geográfica a otra, es un riesgo potencial para transmitir la enfermedad.

Los signos clínicos principales, como la hemolinfa lechosa y la coloración rojiza, son más evidentes en las langostas severamente infectadas. Pero en las fases tempranas de infección estos signos no se manifiestan por lo que existe un gran riesgo de pasar desapercibido el virus basándose solo en los signos clínicos.

Aunque se sospecha que la presencia de PaV1 pueda tener un efecto negativo sobre las poblaciones de P. argus, surge la hipótesis de que este virus, junto con las altas capturas y la gran presión pesquera que se ejerce sobre el recurso, y los efectos ambientales (como el aumento de la temperatura y acidificación de los océanos), pueden estar contribuyendo al declive de las poblaciones.

Para probar esta hipótesis, evaluar a las poblaciones del arrecife Alacranes como modelo de estudio puede proporcionar información muy valiosa. Más, si hasta hoy no existen programas de monitoreo.

Con respecto al descenso en los volúmenes de captura de langostas, una estrategia es la de incluir en los modelos de dinámica poblacional, al esfuerzo pesquero y la influencia de PaV1 y otros patógenos que pudiesen estar causando la disminución de las poblaciones de P. argus.

Resulta entonces muy necesario establecer un monitoreo permanente de la incidencia de patógenos, como el virus PaV1. No solo en arrecife Alacranes, sino en otras zonas de la península de Yucatán. Igualmente determinar los factores de riesgo de propagación de esta infección a otras zonas por medio del transporte de organismos vivos y de tejido (colas) congelado de langosta P. argus entre las poblaciones de langosta de la península y del Caribe que aún se encuentran libres de la infección. Esto como estrategia de prevención para evitar la propagación del patógeno.

Rossanna Rodríguez Canul

Profesora-investigadora del Cinvestav

Encargada del laboratorio de Inmunología y Biología Molecular, unidad Mérida