La vainilla y sus polinizadores: adaptación de mutuo beneficio

Paulina Marruenda y Osiris Gaona

La evolución podría explicarse como el resultado de una serie de encuentros azarosos: la vida se modula y adapta a partir de encuentros químicos y físicos con otras formas de vida y condiciones ambientales diversas. Las orquídeas y las abejas han evolucionado conjuntamente, moldeándose la una a la otra en un proceso interdependiente conocido como coevolución.

En este proceso, las orquídeas han modificado la fragancia y la forma de sus flores en un arte de seducción para atraer a las abejas. Y éstas modificaron sus probóscides (aparato bucal alargado con el que succionan alimento los insectos) a la forma de las orquídeas para interactuar con ellas.

Esta forma de moldeamiento mutuo ha favorecido que, a lo largo de millones de años, el polen de la parte masculina de las orquídeas sea llevado al estigma de la parte femenina de otras flores, asegurando su reproducción (proceso al que llamamos polinización); y que las abejas obtengan néctar y polen para su alimentación, además de fragancias para atraer a posibles parejas.

Todavía no se sabe con certeza en qué momento y de qué forma sucedió esta asociación, pero nos permite pensar e imaginar el complejo e intrincado enmarañamiento de la vida.

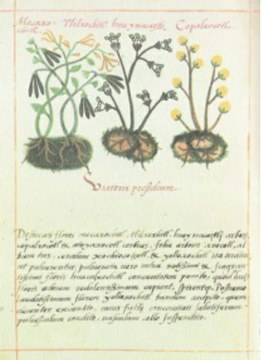

La vainilla (Vanilla planifolia) es una orquídea nativa de las selvas tropicales de México (desde el norte de la franja volcánica hasta el sureste del país) y América Central. Con hojas ovaladas y carnosas, la vainilla es de hábitos trepadores y crece sobre los troncos de los árboles con las raíces expuestas al aire.

A diferencia de las plantas que se enraizan en la tierra, las orquídeas obtienen nutrientes de fuentes ambientales como la lluvia, la neblina y el polvo. Las plantas con este tipo de crecimiento son nombradas epífitas.

Las especies de abejas con las que esta planta ha surgido en un encuentro cercano, son algunas metálicas de las orquídeas (especialmente del género Eulaema).

Grandes como abejorros, se encargan de polinizar a más de un solo tipo de orquídea de las selvas de México y Sudamérica. Atraídas por la fragancia dulce de la flor (que solo se mantiene abierta menos de 12 horas), la visitan y, gracias a su gran tamaño, remueven el interior de las flores cubriéndose de su polen, que después llevarán a otras flores. Al momento de ser removidas entrarán en contacto con éste, y así de seis a nueve meses surgirá el fruto que generará semillas.

El fruto, que equivocadamente llamamos vaina de la vainilla, es la parte comestible que tanto apreciamos de esta orquídea.

No solo en este tipo de abejas se ha observado la interacción con las flores de la vainilla. También se han registrado visitas de organismos como colibríes, hormigas y las famosas abejas sin aguijón o meliponas, conocidas por su deliciosa miel y su cera moldeable y cultivada durante siglos por la cultura maya.

Hay pocos estudios que expliquen estas interacciones y el papel que desempeñan en la polinización de la flor de la vainilla. Mientras esos misterios siguen esperando a ser resueltos, la conservación de todas estas formas de vida son relevantes para la vainilla y otras especies vegetales y animales de las selvas que dependen de las visita de estos y otros polinizadores.

La interdependencia entre especies es lo que ha logrado la magnífica diversidad y supervivencia de formas de vida en la Tierra.

La vainilla es la única orquídea cuyo fruto comestible tiene valor comercial. El fruto, que solo es posible gracias a la polinización, ha sido recolectado, secado y utilizado como especia durante cientos de años.

Los totonacas fueron el primer pueblo en aprovechar la fragancia y el sabor de la vainilla, un producto cotizado en toda Mesoamérica. En el idioma totonaco, vainilla se dice “xanath”, que significa “flor recóndita”. Entre los zoques-popolucas (al sur de Veracruz) se dice “tlilxóchitl”; y entre los mexicas se le llamó “tich moya”, que significa “flor negra”.

En esta etapa histórica, la vainilla era recolectada de las selvas y los polinizadores naturales se encargaban de hacer que la planta desarrollara sus frutos sin necesidad de ninguna manipulación humana.

Después de la irrupción de los españoles, la vainilla llegó a Europa, pero no se pudo cultivar fuera de México hasta que, en 1841, en la Isla Reunión (una colonia francesa al sureste de África), Edmond Albius, un niño de 12 años nacido en la esclavitud, desarrolló una técnica para realizar la polinización de forma rápida y fácil.

La polinización manual permitió que su cultivo se extendiera a otros países. Debido a diversos problemas ambientales, como la pérdida de polinizadores nativos y la competencia de los precios bajos en las producciones de vainilla en Madagascar (donde el salario mínimo legal para los trabajadores agrícolas es de 18 centavos de dólar por hora), la producción de vainilla en México ocupa el último lugar entre los países productores.

Así como las orquídeas y las abejas han generado una asociación que les ha permitido sobrevivir, los seres humanos hemos establecido asociaciones con plantas como el maíz, el trigo y el frijol. Es en esta parte donde la red compleja de interacción e interdependencias nos enreda en ella.

Las plantas de las que dependemos dependen a su vez de los polinizadores. La pérdida y destrucción de elementos en los ecosistemas provoca la desaparición de especies y el deterioro de nuestra alimentación, de nuestra salud y pone en riesgo nuestra permanencia en el mundo.

Algunas de las amenazas mejor identificadas para los polinizadores son la contaminación y envenenamiento por plaguicidas utilizados en la agricultura. Estos productos químicos terminan con los insectos y hierbas que generan problemas en las producciones, pero también con todos los insectos y hierbas nativas cercanas a los cultivos.

Otra amenaza es la pérdida de hábitat natural, refugio y alimento de muchas especies, lo cual está asociado a la deforestación masiva para la construcción de campos de cultivo enormes, construcciones industriales, complejos turísticos y habitacionales de lujo, entre otras causas.

La introducción de especies no originarias de ciertas zonas también puede ser un problema al competir con las nativas y las desplazan. Igualmente hay depredadores como los gatos.

El cultivo de plantas genéticamente modificadas está asociado a todas estas prácticas: uso de plaguicidas altamente tóxicos, altos niveles de deforestación y perturbación de los ecosistemas, y pérdida de la diversidad local de plantas y animales.

La relación que existe entre la vainilla y las abejas nos invita a repensar nuestras formas de comprender el mundo y de establecer relaciones con las demás formas de vida.

¿Cómo habitar un mundo lleno de relaciones de interdependencia? ¿Cómo ser empático con todo lo que nos rodea? Nuestra vida está ligada a las abejas, a la fragante vainilla y a todos los seres minúsculos y diminutos que, generalmente, se escapan a nuestra vista.

Paulina Marruenda

Estudiante de la UNAM

Correo-e: [email protected]

Osiris Gaona

Académica del Instituto de Ecología, UNAM

Correo-e: [email protected]