Contexto biocultural y socioambiental en el istmo de Tehuantepec

Equipo de la organización no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste, AC

Cuando se habla del istmo de Tehuantepec (histórico botín geopolítico), normalmente se identifica únicamente a la porción sur de dicha región, la correspondiente a la zona istmeña de Oaxaca (ciudades de Juchitán y Tehuantepec). Sin embargo, en términos fisiográficos, el macroistmo de Tehuantepec abarca desde Huatulco hasta todo el sur del estado de Veracruz, desde Los Tuxtlas. Y las porciones occidentales de Tabasco y Chiapas.

Es la parte más angosta de México y conecta vía terrestre los océanos Pacífico (golfo de Tehuantepec, al sur) y el Atlántico (Golfo de México, al norte). Y desde tiempos prehispánicos es un ambicionado botín para los imperios dominantes en cada etapa de la historia. Comenzando por los mexicas (aztecas) primeros conquistadores de esa región, pasando luego sucesivamente por los imperios español, inglés, francés y finalmente, el estadunidense.

Después de la guerra de Independencia, diferentes gobiernos mexicanos han firmado tratados y elaborado programas y proyectos para ceder el control de esta porción geoestratégica a gobiernos extranjeros o a intereses del comercio multinacional. Pero despojando así a los pueblos originarios de la macrorregión de extensas porciones de sus territorios, y así, apoderarse de sus invaluables bienes naturales y explotar y devastar la naturaleza.

Bienes naturales y servicios ecosistémicos del istmo de Tehuantepec

La parte central del istmo está comprimida por el choque de tres placas continentales; eso significa que el fondo de los dos mares está todo el tiempo tratando de meterse debajo de las costas: el océano Atlántico (Golfo de México) por el norte y, sobre todo, el Pacífico por el sur, en cuyo fondo confluyen dos placas muy activas y en constante tensión: la placa de Norteamérica y la del Caribe que, al encontrarse, apuntan hacia el norte como una punta de lanza.

Ello ocurre desde hace millones de años, provocando el gradual levantamiento de imponentes macizos montañosos, formándose así muy variados microclimas, ecosistemas y paisajes.

El istmo, además, es el punto de encuentro y confluencia de millones de plantas y animales del hemisferio norte (frío) con el hemisferio sur (cálido), así como de la flora y fauna del trópico seco del océano Pacífico, con la del trópico húmedo del Golfo de México.

Es por ello que esta área del país posee nueve grandes ecosistemas naturales diferentes:

1. Bosques de pino

2. Bosques de pino encino

3. Bosques de niebla

4. Selvas medianas

5. Selvas altas perennifolias

6. Selvas bajas

7. Pastizales naturales

8. Bosques de galería

9. Manglares y humedales

Estos ecosistemas albergan más del 10 por ciento de la biodiversidad del planeta. Además, el istmo posee los más importantes macizos boscosos compactos bien conservados que existen en México. Regulan el clima y generan oxígeno. Al respecto, sobresale la biorregión de Los Chimalapas, que produce el 40 por ciento de todos los escurrimientos de agua superficial (ríos y arroyos) de México.

Es poco conocido que el golfo de Tehuantepec, cuyo fondo marino es de reciente emergencia, constituye un mar joven que mantiene constante intercambio de agua (salina-dulce) con las lagunas costeras huaves y las costeras de Chiapas, alimentadas por agua dulce que baja de las montañas de Los Chimalapas y de la Sierra Sur.

Además, ahí se presenta con gran fuerza el proceso meteorológico de más importancia en este golfo: las rachas de viento conocidas como “El Tehuano”, presentes de diciembre a abril, derivados de los vientos fríos (nortes) en el Golfo de México que, en descenso, atraviesan todo el istmo hacia el golfo de Tehuantepec.

Lo hacen por un estrecho pasillo en forma de embudo, ubicado entre la Sierra Madre Occidental (Sierra Sur de Oaxaca) la Sierra Madre Oriental (Nudo Mixteco) y la Sierra Sur de Chiapas. Son literalmente succionados por el aire caliente de la vertiente del Pacífico, formando impresionantes rachas de viento que dan nombre a una ancha porción del istmo sur, conocida como La Ventosa.

Estas rachas en promedio son de 100 km/hr, llegando a alcanzar hasta 180-200. Esto hace que, al salir el viento hacia el océano, cause un desplazamiento de agua del estrato superficial, provocando la elevación a la superficie de capas de agua subsuperficiales que se adentran 500 kilómetros sobre el golfo de Tehuantepec y efectúan un intercambio de temperaturas de más calientes a más frías.

A este fenómeno se le denomina surgencia eólica y es una verdadera bomba de nutrientes que enriquecen las aguas adyacentes en el Pacífico oriental tropical, lo que ocasiona una muy alta biodiversidad acuática (marina y lagunar) y convierten al golfo de Tehuantepec en la segunda zona del país de mayor biodiversidad de este tipo. El primero es el golfo de California.

Pueblos originarios habitan y defienden el istmo

La invaluable riqueza natural y biodiversidad existente en el istmo de Tehuantepec y su papel como la región que genera la mayor cantidad de servicios ecosistémicos del país, así como su estado actual de conservación, es posible gracias a que el istmo se compone de muchos territorios ancestrales, habitados, usufructuados y defendidos por diferentes pueblos originarios. La mayoría existe desde siglos antes de la conquista española. Y por supuesto, mucho antes de que existieran los límites político-administrativos de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La primer gran cultura que, desde hace más de 3 mil años ocupó todo el istmo de Tehuantepec, poblando desde Izapa, en Chiapas, hasta Montealbán, Oaxaca, fue la cultura olmeca. Se le llama la cultura madre de Mesoamérica y de ella derivó la cultura mixe-zoque.

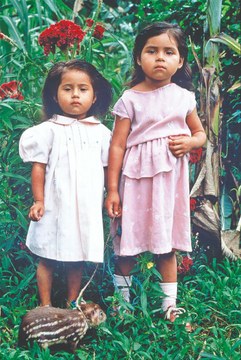

Hoy son al menos nueve diferentes pueblos ancestrales los que viven en el istmo. En la zona veracruzana habitan los náhuatl y los zoque popolucas (tannundajïïyi), mientras que en la de Oaxaca habitan los zoque chimalapas (angpø’n), los mixes (ayuuk), los zapotecos (binizaá), los huaves (ikoots, konajts e ikojts) y los chontales (slijuala xanuc’). En el norte de Chiapas, los zoques (o’ de püt) y en Tabasco, los chontales (yokot’an).

Habitan también en el istmo gran número de comunidades de otros pueblos originarios de Oaxaca y Chiapas, desplazados y forzados a reubicarse. Tal es el caso de las comunidades chinantecas (tsa ju jmí’) desplazadas de sus territorios por la construcción de la presa Cerro de Oro, y luego asentados en la zona de Uxpanapa, Veracruz, y en el norte de Chimalapas, en Oaxaca.

También las comunidades mixtecas (ñuu dau), desplazadas de sus tierras debido a la erosión y la violencia. Y las comunidades tsotsiles (bats’i k’ op) originarias de los Altos de Chiapas, reubicadas bajo engaños por gobiernos chiapanecos y el federal, en la zona oriente del territorio comunal de Los Chimalapas.

Existe un pueblo más, asentado en la costa del extremo oriental del istmo oaxaqueño y en la costa de Coatzacoalcos, Veracruz: el pueblo negro afromexicano, reubicado desde tiempos de la colonia española en calidad de esclavos, para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.

Cabe señalar que el Corredor Interoceánico se ha ido extendiendo hacia todo el sureste, interconectándose con el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y por toda la costa de Chiapas hasta los límites con Centroamérica. Por ello dentro del impacto de este devastador gigaproyecto, hoy se incluyen los pueblos originarios mayas peninsulares y el pueblo mam.

Así las cosas, no detener el impacto del Corredor Interoceánico sobre toda esta inmensa región biocultural, tendrá como resultado un lento pero seguro proceso de ecocidio y etnocidio.

Equipo de la organización no gubernamental

Maderas del Pueblo del Sureste, AC