Crecen las regiones en emergencia sanitaria y ambiental por el neoliberalismo

Andrés Octavio Barreda Marín

Conforme ha avanzado el proceso modernizador de México los más diversos procesos de contaminación se han expandido y profundizado en numerosos lugares del país. Junto con ello se ha arraigado la creencia de que se trata de un mal inevitable pues, a pesar de sus desagradables paisajes y putrefactos ríos, se acepta la idea ingenua y en ocasiones cínica de que lo mejor es no alarmarse para no socavar los beneficios del progreso, pretendidamente mucho mayores que los pasivos ambientales provocados.

La ingenuidad de esta manera de ver la situación se basa en una forma fragmentada de percibir y vivir la realidad, desconectando, entre otras relaciones, las causas pasadas con situaciones presentes y consecuencias futuras. Forma de pensar que subraya los beneficios prácticos inmediatos e invisibiliza y banaliza los inconvenientes, que suelen ser invisibles o solo evidentes con el paso de los años, tras complicadas y caras investigaciones científicas que en realidad nadie financia.

Como las que hizo durante toda su vida desde los años 70, la doctora Lilia América Albert Palacios, pionera en la toxicología ambiental en México. La importancia que ha alcanzado el desastre ambiental del país desde entonces no sería posible si el neoliberalismo no hubiera separado meticulosamente los temas ambientales respecto de los de la salud pública, así como los temas de la agenda verde (asociados a la Agenda 2030 de la ONU) respecto de la agenda gris.

Ello generó leyes, normativas, competencias institucionales y una opinión pública profundamente fragmentadas, permitiendo la reproducción patológica, continua y agravada de un problema que nadie quiere resolver: la contaminación y sus daños.

Pero ¿qué tanto se han expandido por el país los procesos contaminantes; cómo se han diversificado y combinado entre sí los agentes tóxicos a los que estamos expuestos y cuáles son las consecuencias ambientales y sanitarias que han provocado en el país?

El Estado mexicano no ha tenido la voluntad política de estudiar científicamente un desastre que crece y se complica escandalosamente, prefiriendo realizar mediciones obsoletas y superficiales que no comprometan regulaciones y penalizaciones que puedan afectar las descomunales ganancias empresariales e infraestructuras públicas estratégicas.

Pero cada vez resulta más evidente que, dada la forma en que los daños visibles se han incrementado, los saldos ambientales y sanitarios de varias regiones del país rayan ya en situaciones catastróficas.

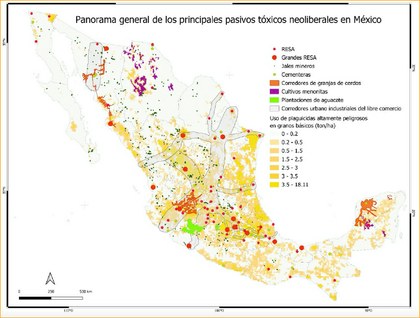

Con todo, a las autoridades políticas y académicas les resulta cada vez más difícil minimizar el hecho de que México se haya convertido en uno de los territorios del mundo con más sitios contaminados (SC), sobre todo de lugares altamente contaminados (SAC), provocando que se hayan formado sitios (SESA) y vastas regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA) en donde los niveles cuantitativos y cualitativos de los deterioros posibilitan la combinación de procesos contaminantes y agentes tóxicos.

Nuestro país ya sobresale porque en estas regiones crecen enfermedades graves como la insuficiencia renal crónica (IRC) y las leucemias infantiles, asociables a los altos niveles de contaminación tóxica.

La contaminación en México comenzó cinco siglos atrás con las actividades mineras de las zonas montañosas, al crear y abandonar en regiones muy acotadas y dispersas numerosos jales mineros que, a pesar de su antigüedad centenaria, todavía exponen a metales tóxicos a las personas vecinas de tales zonas.

El problema se complica hace 100 años en las planicies costeras del Golfo de México cuando proliferaron cientos de pozos de petróleo con otro tipo de represas de jale, así como con las emisiones, vertidos y depósitos de residuos tóxicos procedentes de refinerías, ductos, etc., en Tampico, Minatitlán y múltiples regiones.

La contaminación se ahonda a partir de la postguerra, cuando crece la planta industrial dirigida a sustituir importaciones, proceso que articula Pemex, pero que se complica cuando aparecen varias actividades altamente contaminantes como las industrias termoeléctricas, siderúrgicas, petroquímicas y químicas, cementeras, productoras de asbestos, cromo hexavalente, metalúrgicas de plomo, etcétera.

El proceso de industrialización en México transcurre bajo el asedio norteamericano, así como el asalto transnacional furtivo a las empresas mexicanas, por lo que el Estado se torna en un espacio estructuralmente corrupto.

Cuando el modelo estabilizador entra en crisis durante los años 70 brotan múltiples señales: contaminación catastrófica de personas trabajadoras y de quienes viven cerca de grandes industrias, inmensos accidentes de fábricas e infraestructuras, alta contaminación de la leche materna con agroquímicos (hallazgos de la doctora Albert que fueron una alerta mundial en su época y que reportó en su libro México tóxico), entre otros.

Pero por más grandes que fueran aquellos deterioros, nunca se compararán con la forma en que el neoliberalismo combinó la producción de nuevas formas de explotación, marginalidad y pobreza con el despojo de bienes comunes y públicos, la degradación de la calidad de la vida (del consumo, el medio ambiente y los tejidos institucionales y comunitarios), y con la forma en que se extendieron e intensificaron la desregulación ambiental de las actividades industriales, agroindustriales, extractivas y urbanas.

Bajo tales circunstancias sobresalen tres problematicas muy perjudiciales:

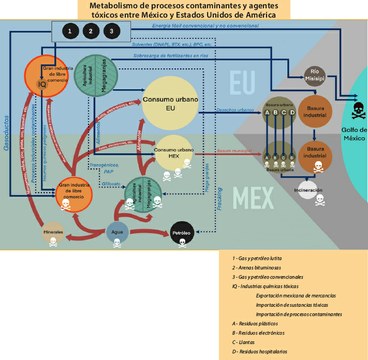

- La manera en que Estados Unidos (EU) convierte a México en un receptor estratégico de industrias y tecnologías que durante los años 70 y 80 se han identificado como peligrosamente contaminantes y tóxicas.

- El modo en que se nos obliga a importar insumos químico industriales y agroquímicos altamente peligrosos

- La forma en que les importamos residuos: industriales (como en Guadalcázar y el Cytrar de Hermosillo), hospitalarios (Jilotzingo, estado de México), o urbanos, llanteros y electrónicos altamente tóxicos (en la frontera norte).

El desarrollo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) provocó una subordinación sistemática de nuestras actividades productivas, distributivas y consuntivas a los imperativos y maneras tecnocientíficas de Estados Unidos.

Al extraer materias primas, al operar procesos industriales, agroindustriales y al realizar procesos urbanos de consumo masivo de mercancías estadunidenses, México se vio forzado a funcionar como una nación que, esencialmente, auxilia al hegemón del norte a desplazar fuera de su territorio algunas de las peores externalidades de sus procesos metabólicos. En este proceso sobresale el modo en que el imperio convierte hace varias décadas al Golfo de México en un descomunal retrete industrial y agroindustrial.

La saturación histórica del territorio de EU con procesos de alta contaminación derivada de todo tipo de actividades industriales, extractivas, agroindustriales y de súper consumo urbano ha creado una de las regiones del planeta con más altas e irreversibles contaminaciones. De ahí que el vecino se siente impelido de exportar sus externalidades hacia países como México, para acto seguido promover una desregulación ambiental a modo, que provoca la emergencia de decenas de regiones y sitios de emergencia sanitaria y ambiental.

La pereza burocrática e inconciencia histórica que prevalece frente a este problema contrasta con las numerosas cicatrices que ya muestra la geografía del envenenamiento neoliberal en México. Pero nuestro paisaje no solo testifica este prolongado, complejo e irracional proceso histórico de subordinación hegemónica.

También indica que no dejaremos de acumular y yuxtaponer territorialmente tal cantidad de procesos contaminantes, sustancias tóxicas y graves enfermedades ambientales si no replanteamos a fondo nuestro modelo de acumulación.

La forma en que a este modelo de uso depredatorio no se le ha podido, ni querido afrontar y ni siquiera reflexionar institucionalmente acompaña el modo absurdo en que un Estado que se reclama antineoliberal, está desperdiciando investigaciones críticas, diagnósticos, propuestas de transformaciones institucionales y jurídicas elaboradas en el sexenio anterior, pero sobre todo se han ignorado las esenciales fuerzas comunitarias organizadas de numerosos afectados ambientales que, al habitar en las RESA o SESA, están vitalmente urgidos de participar en la construcción de soluciones de este esencial problema nacional.

Si los giros de la geopolítica mundial facilitan cambios o empeoran nuestra tragedia nacional, lo importante es que la sociedad tome las cartas en sus manos.

Andrés Octavio Barreda Marín

Correo-e: [email protected]